古物商の営業所について押さえておきたい8つのこと

はじめに

古物商の許可は、現在は、営業所なしに受けることはできません。古物商にとって営業所とは、その営業の拠点となる非常に重要な場所です。

今回は、営業所として認められる基準や営業所において行わなければならないこと、移転や新設手続の概要などについて行政書士が解説します。

目次

1. 営業所とは

営業所とは、古物営業法には明確には定義されていませんが「営業の本拠地であり、永久的、継続的に営まれる場所」であると解されています。また、営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立して管理できる構造設備が必要です。

したがって、専有スペースがないコワーキングやシェア・オフィスなどは、独立性を確保できないため営業所としては認められない可能性があります。

住所のみの貸し出しをするバーチャルオフィスは、実体を持たないため営業所として申請することはできません。

2. 営業の制限と行商

(古物営業法(以下、「法」という。)第14条)

古物商は、原則として、その営業所以外の場所で古物の取引を行うことができません。

ただし、行商をしようとする者である旨を記載した許可申請書を提出している場合は、「取引の相手方の住所」「古物市場」「展示即売会など」においても取引が行えるようになります。

また、日時及び場所を、営業を行う3日前までに公安委員会に届け出た場合には、仮設店舗にて取引をすることもできます。

営業の制限は、営業所以外の場所において古物の取引を行う場合には、法の定める「相手方の確認」「帳簿等への記載」「不正品の申告」などの義務の確実な履行が期待できないために設けられたものですが、事前に届出をした場合には、その場所においても古物を受け取ることができるとされました。

3. 管理者の選任

(法第13条)

古物商は、営業所における業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに常勤する「管理者」を1人選任しなければなりません。

なお、古物商がその営業所の業務の実施を実質的に統括管理することができるのであれば、古物商自身を管理者として選任することもできます。

未成年者は、一定の条件のもと、古物商の許可を受けることはできますが、管理者となることができません(法第13条)

同一人による管理者の兼務

一営業所一管理者(いちえいぎょうしょいちかんりしゃ)が原則ですが、例外的に、同一人が複数の営業所の管理者を兼務することができる場合があります。

それは、複数の営業所が近接しており、双方の営業所を実質的に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行うことができる場合です。

「営業所が近接」ですので、例えば、複数の営業所が隣り合っているとか、同じ建物内に所在している場合などは、同一人による管理者の兼務が認められる余地があると言えます。

4. 帳簿等の保存

(法第18条)

古物商は、古物の取引を行ったときは、免除事由に該当する場合を除き「取引の年月日」「古物の品目及び数量」「古物の特徴」「相手方の住所、氏名、職業及び年齢」「相手方の身分を確認した方法」を帳簿等(古物台帳等)に記載し、または、PCなどに記録し、最終の記載や記録をした日から3年間、営業所において保存しておかなければなりません。

プリンターの設置

また、警察に求められた際には、直ちに書面により表示することできるようにしておかなければならないため、PCなどにデータで保存している場合は、プリンターを営業所に備えておく必要があります。

選べる3つのプラン

15,400円から

許可取得後も

メールで無料相談

\ 古物営業ガイドと古物台帳を無料提供 /

5. 対面取引における相手方の確認

(法第16条)

営業所等において、お客さんと直接対面して買取等を行うときは、免除事由に該当する場合を除き、法に定められた4つの方法のいずれかにより、相手方の「住所」「氏名」「職業」「年齢」の確認を行わなければなりません。

6. 警察による立入調査

(法第22条)

警察職員は、古物営業の実態を把握し、盗品等が流入していないかを確認するため、営業所に立ち入り、古物や帳簿等を検査し、関係者に対して質問することができます。

警察職員による立ち入り調査は、営業所の営業時間中に行うものとされています。

立入調査を拒否すると

この場合において、警察職員の立入を拒否又は妨害したり、盗品等に関して必要な報告をしない又は虚偽の報告をしたときは、10万円以下の罰金に処される可能性があります。(法第35条)

また、「指示」や「営業停止」などの行政処分にも処される可能性があります。

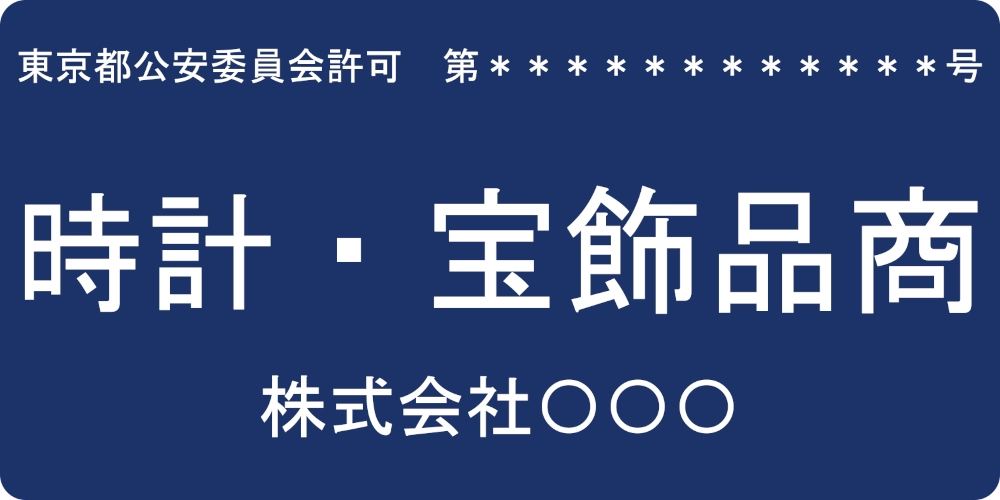

7. 標識の掲示

(法第12条)

営業所又は仮設店舗には、その入り口等の公衆の見やすい場所に「許可を受けた公安委員会の名称」「許可証番号」「主として取り扱う古物」「古物商の氏名又は名称」を表示した標識を掲示しておかなければなりません。

- サイズ:縦8cm x 横16cm

- 材質:金属、プラスティック又はこれらと同程度以上の耐久性のあるもの

- 色:紺色地に白文字

なお、標識において○○商として表示される「主として取り扱う古物」は、「衣類」を除き、古物営業法施行規則における古物の区分の名称とは異なるので、ご自身で標識を作成する場合はご注意ください。

| 古物営業法施行規則における古物の区分 | 標識における表示 |

|---|---|

| 美術品類 | 美術品商 |

| 衣類 | 衣類商 |

| 時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 |

| 自動二輪車及び原動付自転車 | オートバイ商 |

| 自動車類 | 自動車商 |

| 写真機類 | 写真機商 |

| 機械工具類 | 機械工具商 |

| 道具類 | 道具商 |

| 皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |

| 金券類 | チケット商 |

8. 名称や所在地の変更

(法第7条及び古物営業法施行規則第5条)

営業所の名称の変更又は営業所を新設、移設等をする場合の手続きは、事前届出制となっており、変更する3日前までに所定の変更届出書を提出しなければなりません。

届出書の提出先は、その営業所の所在地の管轄警察署又は営業所が2つ以上ある場合は、そのいずれかの所在地の管轄警察署となります。

営業所が所在しない場所の管轄警察署には届出できない

なお「営業所が所在しない場所の管轄警察署には届出はできない」とされているため、例えば、主たる営業所を東京都から大阪府に移設させる場合は、大阪府公安委員会宛の変更届出書を東京都の主たる営業所の所在地の管轄警察署に提出することになります(営業所が2つ以上ある場合は、そのいずれかの所在地の管轄警察署でも構いません)

営業所を新設する場合、3日前までに「新設」についての事前の届出と、その後14日以内に「新設営業所における管理者の選任」についての事後の届出の2回の変更届出が必要になります

古物商の面倒な

手続きは丸投げして

空いた時間を

有意義に過ごそう

\ 選べる3つのプラン 15,400円から /