古物商 - 許可申請書の書き方と注意点(記載例付)

はじめに

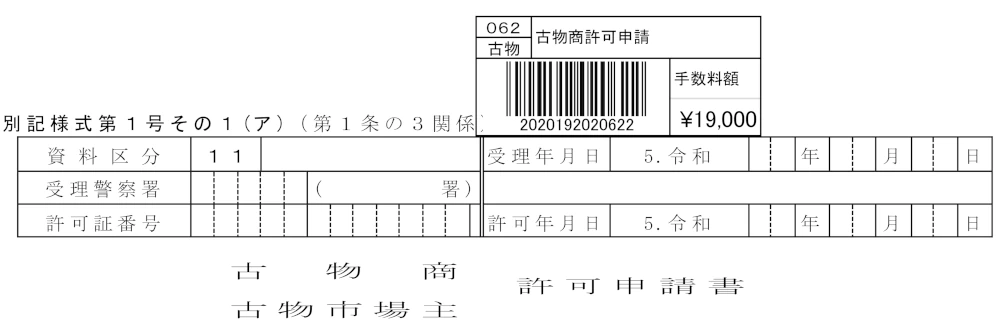

古物商の許可申請は、「申請書」と「添付書類」を管轄警察署へ提出して行います。申請書の様式は、古物営業法施行規則において定められており、多くの場合、各都道府県警察(警察本部)のウェブサイトからダウンロードすることができます。

本記事では、古物商許可のための申請書の書き方や注意点について、行政書士が解説します。個人と法人では記載内容が異なりますが、個人・法人どちらにも対応しています。

申請書のダウンロード(警視庁)

- 許可申請書 別記様式1号その1(ア)・その2・その4

都道府県によって、若干、形式が異なる場合がありますので、申請先となる都道府県警察のウェブサイトを確認するようにしましょう。例えば、大阪府警では、申請手数料19,000円の納付のためのバーコードが記載されています。(大阪府警:古物商許可申請書等ダウンロードページ)

古物商許可申請書 - 別記様式第1号その1(ア)

.webp)

①「古物市場主」を横線で消す

古物商許可の申請をする場合は、不要の文字となる「古物市場主」を横線で消します。

警視庁による記載例では「古物商を〇で囲む」とされていますが、ここでは、申請書下部の記載要領の2にある通り「不要の文字を横線で消す」としています

② 申請先となる公安委員会

古物商許可の申請先となるのは、主たる営業所が所在する都道府県公安委員会となります。都道府県公安委員会とは、都道府県警察を管理する行政機関をいいます。

したがって、主たる営業所が東京都にあるのなら「東京都」公安委員会、大阪府なら「大阪府」公安委員会、愛知県なら「愛知県」公安委員会となります。

申請書の提出先(窓口)

申請先は都道府県公安委員会ですが、直接、公安委員会に書類を持ち込むのではなく、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。

実際の窓口は、都道府県によって若干名称が異なることがありますが、所轄警察署の「生活安全担当課」になります。

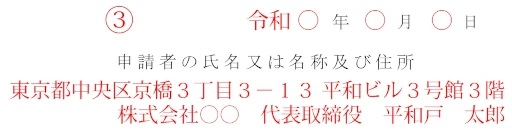

③ 提出日・申請者の氏名等

提出日は、書類作成日ではありません。したがって、間違いのないように、実際に、申請書・添付書類等を警察署の窓口で提出する直前に記入するといいでしょう。

個人の場合

個人の場合は、「申請者の住所」と「申請者の氏名」を記入します。申請者の住所は、住民票の表記の通りに記入してください。(1丁目1番地1号や1丁目1-1など)

法人の場合

法人の場合は、「会社本店所在地」「会社名」「役職(代表取締役等)」「代表者の氏名」の記入が必要となります。会社本店の住所は、登記事項証明書の表記の通りに記入してください。

法人の場合

東京都中央区京橋3丁目3ー13 平和ビル3号館3階(会社本店所在地)

株式会社○○○(会社名) 代表取締役(役職) 平和戸 太郎(代表者の氏名)

④ 許可の種類

「1. 古物商」に〇をつけます。

「古物市場」とは、複数の古物商が集まり、古物商間における古物の円滑な取引のために利用される場所であり、「古物市場主」とは、古物市場を複数の古物商にその取引の場として提供し、入場料、手数料等を徴収する形態の営業を行う者です

⑤ 氏名又は名称

個人の場合

個人の場合は、申請者(古物商)の氏名を記入し、フリガナは「姓」と「名」の間をひとマス空けます。

法人の場合

法人の場合は、株式会社○○など、法人名を記入します。

フリガナは「カブシキガイシャ」や「ユウゲンガイシャ」などの法人種別は省略します。(「株式会社京橋リサイクル」なら、フリガナは「キョウバシリサイクル」)

フリガナの濁点・半濁点はひとマスに数えられるので注意してください

⑥ 法人等の種別

個人の場合は「6. 個人」に〇をつけます。

法人の場合は「1. 株式会社」「2. 有限会社」「3. 合名会社」「4. 合資会社」「5. その他法人」の中から、該当するものに〇をつけます。

https://hayward-law.com/kobutsusho/古物商許可/サポート

【丸投げサポート】すぐに古物商の許可が欲しいけど、何をしたらいいかわからない方におすすめ。

【東京・千葉・神奈川・埼玉限定】忙しい平日の日中に、申請代行も受付中。個人・法人どなたでも対応OK。

※神奈川・埼玉は一部の地域

⑦ 生年月日

申請者の生年月日を記入します。

法人の場合は、記入不要です。

⑧ 住所又は居所

個人の場合、申請者の住所を住民票の表記の通りに、法人の場合、本店の所在地を登記事項証明書の表記の通りに記入します。連絡先の電話番号は、固定電話でも携帯電話でも構いません。

⑨ 行商をしようとする者であるかどうかの別(行商とは)

行商とは、自身の営業所を離れて取引を行う営業形態をいいます。

具体的には、「古物市場で取引を行う」「お客の家に出向いて中古車の下取りをする」「デパートの催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商:する」となっている必要があります。

古物商の許可を受けた後に変更することもできますが、手間もかかりますし、特別な事情がないのであれば、「1. する」に〇をつけて申請したほうがいいでしょう

⑩ 主として取り扱おうとする古物の区分

ここでは、13区分のうち、いずれか一つにだけ○をつけます。

⑪ 代表者等

個人の場合

個人の場合は、記入不要です。

法人の場合

法人の場合は、「1.代表者」に〇をつけ、会社代表者(代表取締役等)の「氏名」「生年月日」「住所」「連絡先電話番号」を記入します。例によって、代表者の住所は、住民票の表記の通りに記入してください。

なお、会社代表者(代表取締役等)以外に役員(取締役等)がいる場合には、「別記様式第1号その1(イ)」に、そのすべての役員についての記入が必要です。

役員とは、株式会社や有限会社においては「取締役」「監査役」、合名会社や合資会社においては「業務執行社員」、事業協同組合においては「理事」「監査役」等をいいます。

申請書のダウンロード - 法人役員が複数いる場合(警視庁)

- 許可申請書 別記様式第1号その1(イ)

.webp)

古物商の申請って

意外と面倒…

忙しくて時間が

取れない…

\ 面倒は丸投げしたい方におススメ /

古物商許可申請書 - 別記様式第1号その2

主たる営業所とは

営業所とは、古物営業を行う場所であって、その営業の本拠となるものを「主たる営業所」といいます。また、許可後の様々な手続きは、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署において行うことになります。

原則、古物商は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け等のために、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと規定されています(古物営業法第14条第1項)(その例外:行商)

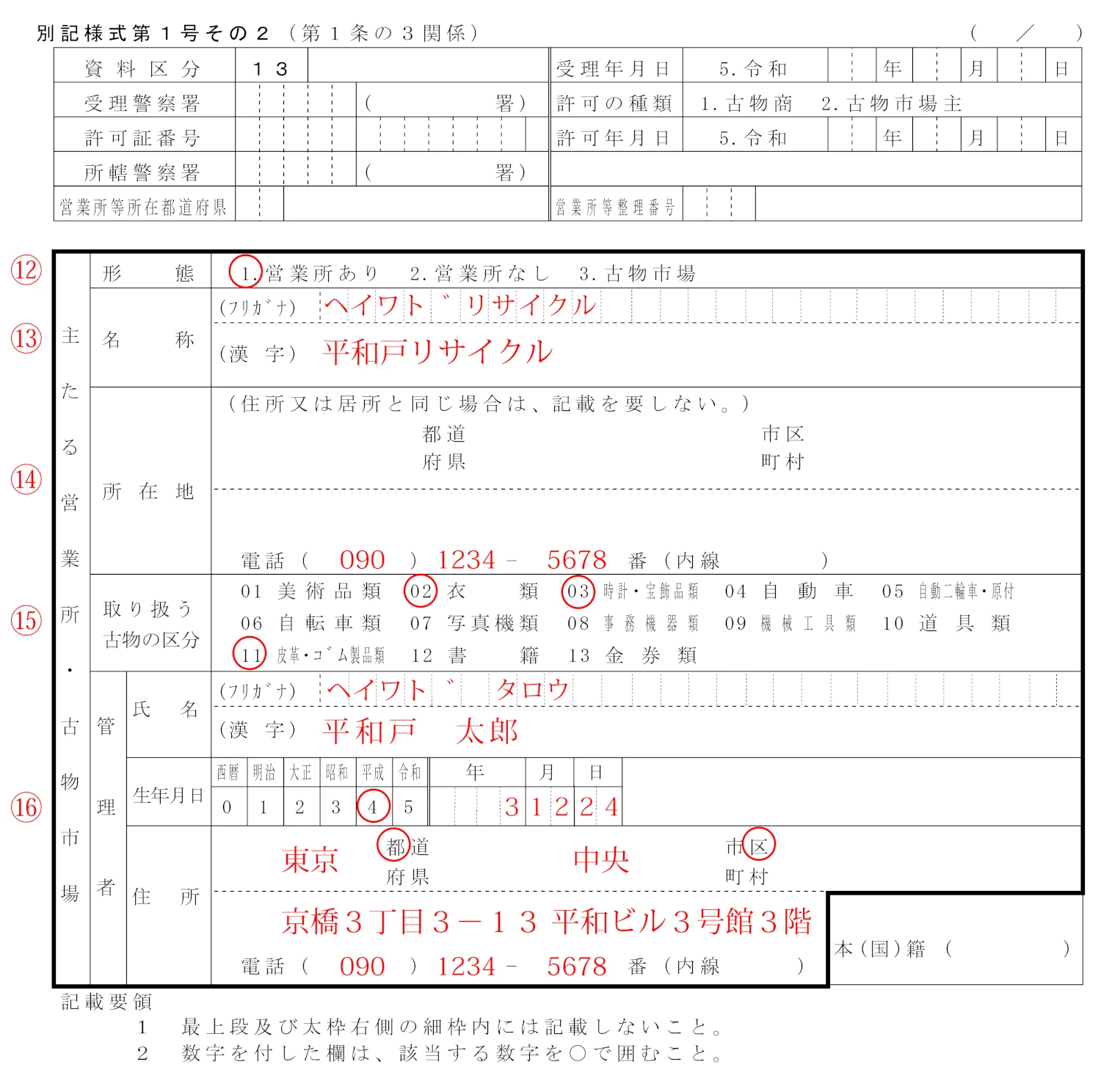

⑫ 形態

「1. 営業所あり」に〇をつけます。

⑬ 名称

個人の場合

古物営業で使用する「屋号」がなければ、⑤と同じ申請者の氏名を記入します。

氏名を記入する場合は、フリガナは「姓」と「名」の間をひとマス空けます。

「屋号」の名称には、記号等は使用できません

法人の場合

営業所の店舗名などがなければ、「株式会社○○○」のように法人名を記入します。営業所の名称を法人の名称とする場合は、⑤の場合と同様に、フリガナは「カブシキガイシャ」や「ユウゲンガイシャ」などの法人種別は省略します。

⑭ 所在地

主たる営業所の住所が、⑧の住所と同じ場合は省略できます。つまり、省略できるのは、個人であるならば「申請者の住所と同じ場合(=自宅を営業所とする場合)」、法人であるならば「会社の本店所在地と同じ場合(=本社を営業所とする場合)」です。

ただし、住所等を省略できる場合でも、電話番号の記入は必要なので注意してください。

⑮ 取り扱う古物の区分

まず、⑩の「主として取り扱おうとする古物の区分」で選択した古物(ここでは「02 衣服」)に〇をつけます。

次に、(主たる)営業所で取り扱う予定の古物に〇をつけます。

営業所で取り扱う古物は複数選択可能ですが、実際に取り扱うものだけにしておきましょう。

○は「主として取り扱う古物(1つ)」と「営業所で取り扱う古物(複数)」に必要

⑯ 管理者

管理者は、古物営業法第13条第1項において「営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者」と規定され、古物商等は、営業所ごとに管理者一人を選任しなければなりません。

なお、古物商は、「古物商等自らが当該営業所等における業務の実施を実質的に統括管理することができる場合」であれば、自らを管理者に選任することもできます。

管理者とは、従業者を実質的に指揮監督する職である者、言わば「現場責任者」のことです。

営業所が複数ある場合

主たる営業所の他に営業所がある場合は、「別記様式第1号その3」に記入します。

申請書のダウンロード - その他の営業所がある場合(警視庁)

- 許可申請書 別記様式第1号その3

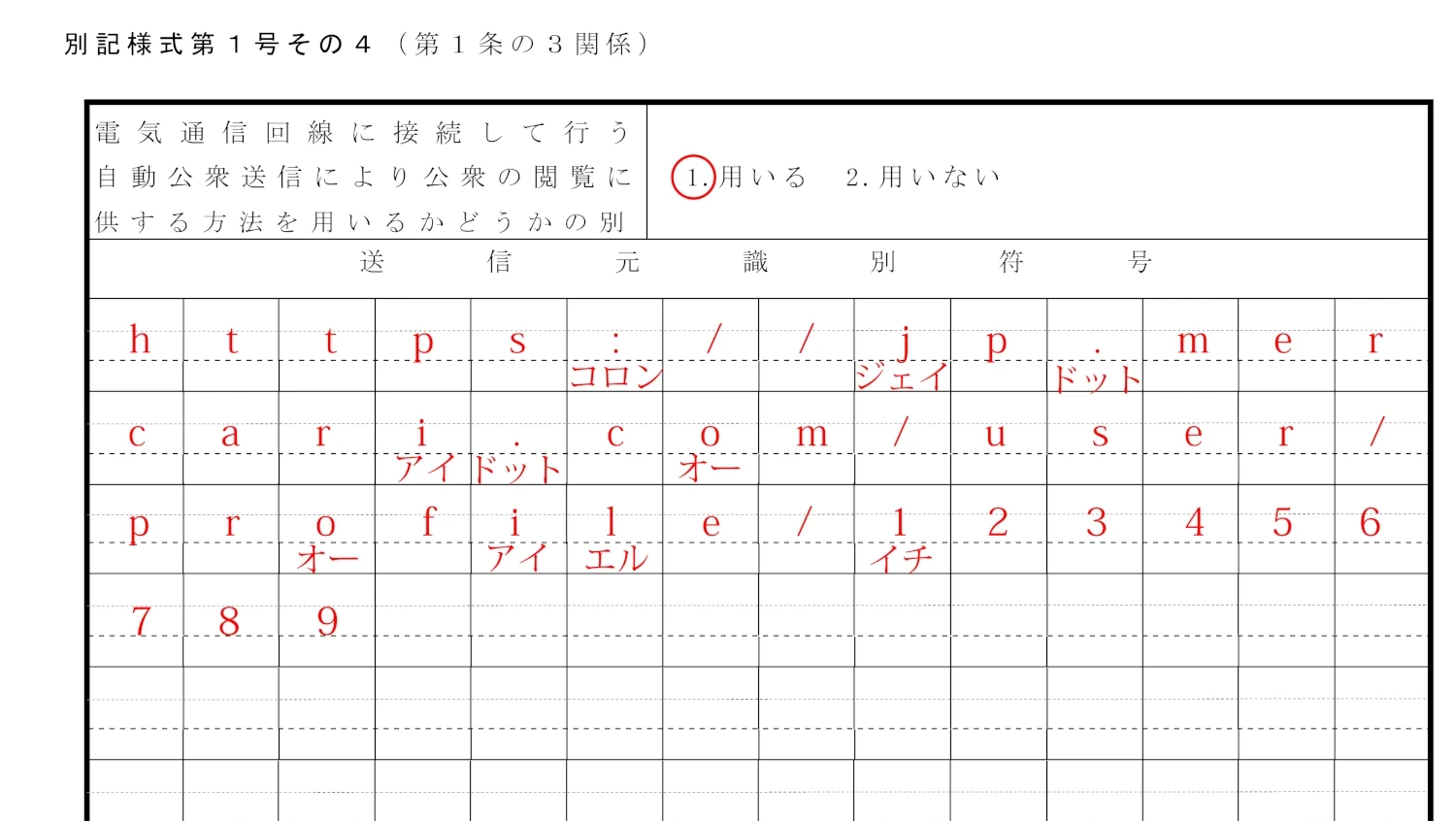

古物商許可申請書 - 別記様式第1号その4

自身のウェブサイトやメルカリ、Amazon等の販売サイトを用いて古物の取引を行う場合は、そのURLの届出が必要です。メルカリ等の場合、記入が必要になるのは、プロフィールページのURLになります。

「1. 用いる」に〇をつけ、そのURLをひと文字ひとマスで記入し、判別しにくい文字は「下にフリガナ」をふります。インターネットを利用して古物の売買を行わないのであれば、「2. 用いない」に〇をつけるだけで結構です。

判別しにくい文字例

| 0(ゼロ) | o(オー) |

| 1(イチ) | l(エル) |

| /(スラッシュ) | I(アイ) |

| 2(ニ) | z(ゼット) |

| 9(キュウ) | q(キュー) |

| -(ハイフン) | _(アンダーバー) |

| :(コロン) | .(ドット) |

申請時にホームページ等の準備ができていない場合は、古物商の許可取得後に変更届で追加することもできます

Q&A

-

古物商の許可はどれくらいの日数で取得できますか

-

古物商許可の標準処理期間は40日とされています。土日祝日等は含みませんので、おおむね2か月と考えておくとよいでしょう。なお、この期間は、不備のない申請書等を提出した場合であって、その場で訂正できない不備や不足する添付書類等があったときは、さらに時間を要することになってしまいますので、余裕をもって申請しましょう。

-

許可は古物の種類ごとに違うのですか

-

古物の種類によって許可が異なるわけではありませんが、許可申請においては、主として取り扱う古物の区分と営業所で取り扱う古物の区分を記入することとなっています。

-

古物商許可の申請に手数料はかかりますか

-

申請手数料として19,000円を申請を行う警察署にて支払う必要があります。その他、許可証を紛失してしまったときに行う「許可証の再交付」には1,300円、古物商の住所や行商行為の有無を変更するときなどに行う「許可証の書換・変更」には1,500円の手数料がかかります。

-

古物商の許可は、日本全国で有効ですか

-

旧古物営業法では、営業所が所在する都道府県ごとに許可を取る必要がありましたが、令和2年4月1日に施行された改正法により、一度どこかの都道府県で許可を取れば、他の都道府県に営業所を新設する場合でも、再度許可を取る必要はなく、事前に届出をすれば足りることとなりました。

-

現在、許可申請中です。準備のために仕入れだけしておきたいのですが…

-

転売する目的で古物を買い受け所持しているのであれば、許可が必要です。たとえ、古物の販売は行わず仕入れのみだとしても、実際に許可を受けるまでは行うことができません。