ドローン国家資格 - 操縦者技能証明の取得とメリット

2022年12月5日より「機体認証制度」「操縦者技能証明制度」が開始されました

2021年6月11日、航空法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号。以下「法」という。)が公布されました。

この改正法では、「機体の認証制度」及び「操縦者技能証明制度(いわゆる「ドローン操縦ライセンス」)」が創設され、ドローンのレベル4飛行「有人地帯(第三者上空)での補助者無し目視外飛行」が可能になります。

操縦ライセンスの取得に関する試験制度や、取得することで飛行許可が不要となる条件などについて、改正法等から解説します。

目次

無人航空機機体認証制度

機体認証制度の申請者は、主に「ドローンメーカー」となりますが、改正航空法における新たな許可・承認の要件にかかわるので、簡単に紹介します。

機体認証

国土交通大臣は、申請により、無人航空機が「安全基準」に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、適合すると認めるときは、以下の区分に応じ、機体認証を行わなければならないとされています。(法第132条の13第4項)

- 第一種機体認証

- 第二種機体認証

「安全基準」とは、国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(法第132条の13第4項)

型式認証(主に量産機)

国土交通大臣は、申請により、申請に係る型式の無人航空機が「均一性基準」に適合すると認めるときは、以下の区分に応じ、型式認証を行うこととされています。(法第132条の16第3項)

- 第一種型式認証

- 第二種型式認証

「均一性基準」とは、「安全基準」及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(法第132条の16第3項)

「型式認証」を受けた形式の無人航空機等については、「機体認証」に係る検査の全部又は一部が免除されます(法第132条の13第5項及び第6項)

無人航空機操縦者技能証明制度

資格区分

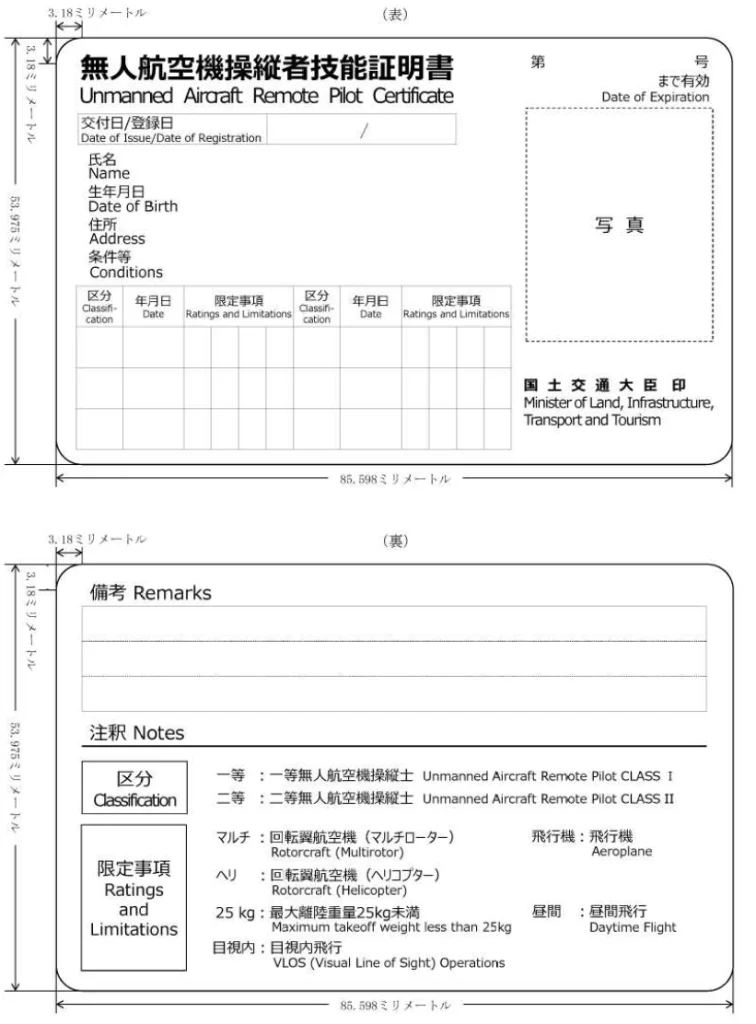

国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、以下の区分に応じ、無人航空機操縦者技能証明を行うこととし、技能証明を受けた者には「無人航空機操縦者技能証明書」が交付されます。(法第132条の40~第132条の42)

- 一等無人航空機操縦士

- 二等無人航空機操縦士

技能証明の限定と条件

国土交通大臣は、技能証明について、無人航空機の種類又は飛行方法を限定し、技能証明を受けた者の身体の状態に応じて、飛行に際して必要な条件(眼鏡等・コンタクトレンズ・補聴器の着用等)を付することができます(法第132条の43及び第132条の44)

| 無人航空機の種類の限定 | 飛行方法の限定 |

|---|---|

| ・回転翼航空機(マルチローター)x 重量制限なし ・回転翼航空機(マルチローター)x 最大離陸重量25kg未満 ・回転翼航空機(ヘリコプター)x 重量制限なし ・回転翼航空機(ヘリコプター)x 最大離陸重量25kg未満 ・飛行区 x 重量制限なし ・飛行機 x 最大離陸重量25kg未満 | ・日中飛行、目視内飛行 ・夜間飛行 ・目視外飛行 |

技能証明書の携帯義務

技能証明を受けた者は、「特定飛行」を行う場合には、技能証明書を携帯しなければなりません。(法第132条の54)

特定飛行とは、「飛行禁止空域での飛行」及び「航空法の定める方法によらない飛行」のことをいいます。

- 飛行禁止空域

- 地上又は水面から150m以上の高さの空域

- 空港周辺の空域

- 人口集中地区の上空

- 航空法の定める方法によらない飛行

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 人又は物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行

- イベント上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件の投下

欠格事由(申請できない者)

以下のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができません。(法第132条の45)

- 16歳未満の者

- 技能証明を拒否されてた日から起算して1年を経過していない者

- 技能証明を保留されている者

- 技能証明を取り消された日から起算して2年を経過していない者

- 技能証明の効力を停止されている者

試験の実施

技能証明を受けるためには、「身体検査」「学科試験」「実地試験」の3つの試験に合格しなければなりません。

なお、学科試験に合格しなければ、実地試験は受けることができません。(法第132条の47)

学科試験

学科試験については、一等向け及び二等向け学科試験の2種類とし、国に登録された「指定試験機関」がCBT(Computer Based Testing)、つまりコンピューター上で試験を行う方法により実施することを想定しています。

学科試験の合格証明書の有効期間は2年間とし、その間に実地試験及び身体検査に合格した場合に技能証明書を交付することとされています。

学科試験概要

| 一等 | 二等 | |

|---|---|---|

| 形式 | 三肢択一式(70問) | 三肢択一式(50問) |

| 試験時間 | 75分 | 30分 |

| 試験合格基準 | 90%以上 | 90%以上 |

| 試験科目 | 1. 無人航空機に関する規則 2. 無人航空機のシステム 3. 無人航空機の操縦者及び運航体制 4. 運行上のリスク | 左記科目の単元から一部を除いたもの |

▼ 学科試験科目の詳細(クリックして表示)

二等学科試験サンプル

二等サンプル問題1

無人航空機操縦者技能証明及び機体認証を受けていない場合であっても航空法に基づく国の飛行の許可又は承認が不要な飛行として、正しいものを1つ選びなさい。

a. 日没後の飛行

b. イベント上空での飛行

c. 人口集中地区に該当しない地域での高度150m未満の飛行

二等サンプル問題2

夜間飛行を行う場合に機体に求められている装備として、正しいものを1つ選びなさい。(飛行範囲が照明等で十分に照らされていないものとする。)

a. 飛行時に機体を認識しやすい塗色

b. 障害物との衝突防止のための赤外線センサ

c. 機体の姿勢及び方向が正確に視認できる灯火

二等サンプル問題3

無人航空機の操縦者に課せられる義務として、誤っているものを1つ選びなさい。

a. 飛行前に外部点検と作動点検により機体の状況を確認する。

b. 事故による機体の損壊や紛失に備えて、機体保険に加入する。

c. 事故時は、負傷者の救護等、危険を防止するための措置をとる。

二等サンプル問題4

気象が無人航空機の飛行に及ぼす影響の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

a. 低温時はバッテリー性能が低下する。

b. アスファルトの地表面が暖められると下降気流が発生し機体が減速する。

c. 高温時は空気密度が増加し飛行性能が向上する。

一等学科サンプル問題

一等サンプル問題1

飛行機が、飛行速度25m/s、バンク角30°で定常旋回した時の旋回半径として、正しいものを1つ選びなさい。

ただし、重力加速度は9.8m/s²、tan30°=0.58とする。電卓が使用可能である。

a. 105m

b. 110m

c. 115m

一等サンプル問題2

使用周波数が2.4GHz、送信側と受信側の距離が1,400mの場合のフレネルゾーン半径の60%の値(m)として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。

ただし、光速3x10⁸m/sとし、√2=1.41、√3=1.73、√5=2.24、√7=2.65を用いてもよい。電卓が使用可能である。

a. 4.0m

b. 4.5m

c. 5.0m

一等サンプル問題3

以下の無人航空機の運航形態におけるリスク評価の考え方として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。

[運航形態]

エンジンで駆動する回転翼航空機(ヘリコプター)を使用して、山間部の資材運搬のための飛行を行うものとする。飛行経路直下に民家はなく、歩道を横断する。昼間、目視外、高度150m以下の飛行であり、立入管理措置を講じないものとする。

a. 飛行機との接近はジオフェンス機能を用いることにより防止できる。

b. 歩行者が歩道を横断する際のリスク軽減としては、機体に設置されたカメラにより歩行者の状況を確認し、速やかに機体の道路横断を中止できるようにするなどの措置を講ずる。

c. 山間部で飛行経路下に第三者が存在する可能性は低いことから、緊急着陸は任意の地点に速やかに行う飛行計画とする。

(参照)「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第2版」4.5.3(2):一等サンプル問題1、4.5.1(6):一等サンプル問題2

(注)CBT試験の画面上に表示される電卓機能を使用することが可能(電卓の持込は不可)

2022/12/26 二等サンプル問題3の解答及び一等サンプル問題2の問題文に誤りがございましたので訂正いたしました

身体検査

身体検査は、有効な公的証明書(「航空機の操縦士に関する航空身体検査証明書」「無人航空機操縦者技能証明書等」等の提出、「医療機関の診断書」の提出、「指定試験機関の身体検査」の受検のいずれかとし、有効期間は最大1年間です。

検査項目

- 視力

- 色覚

- 聴力

- 運動能力 等

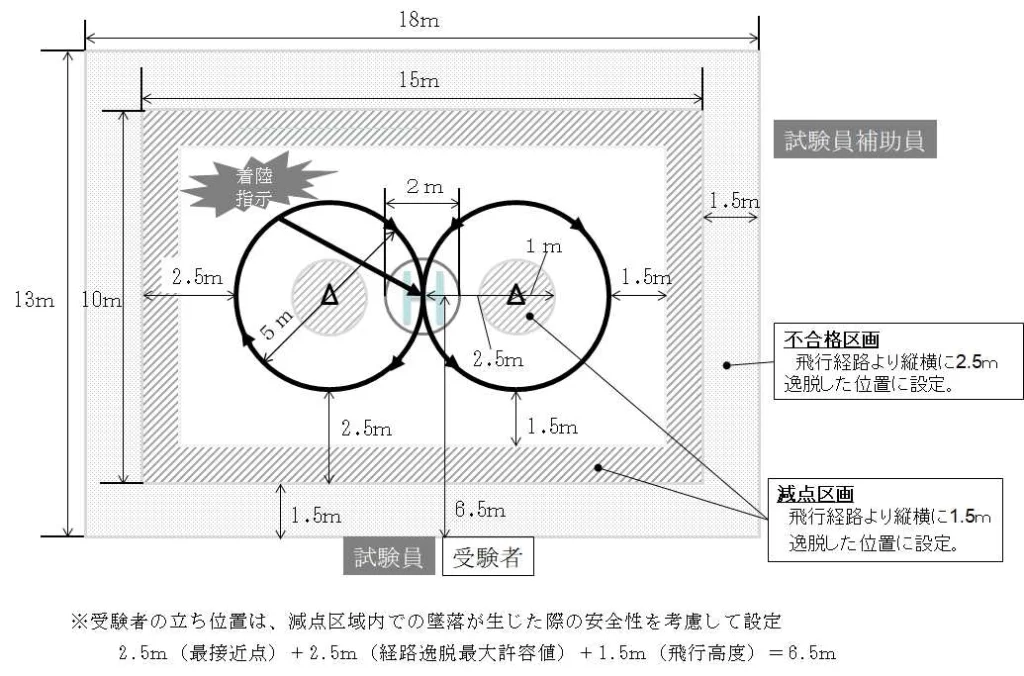

実地試験

実地試験については、「機体の種類」(マルチローター、ヘリコプター、飛行機)及び「飛行の方法」に応じて行い、100点の持ち点からの減点式採点法とし、各試験科目終了時に、一等は80点以上、二等は70点以上の持ち点を確保すれば合格となります。

実地試験の構成

- 机上試験

- 口述試験(飛行前点検)

- 実技試験

- 口述試験(飛行後の点検及び記録)

- 口述試験(事故、重大インシデントの報告及びその対応)

実地試験の免除

「登録講習機関」が行う講習を修了した場合は、実地試験の全部が免除されます。

登録講習機関とは…

登録講習機関とは、民間のノウハウを活用して、無人航空機を飛行に必要な知識及び能力の習得のための講習を行い、申請により、国に登録された機関です。

既存のドローンスクール(全国約1200程度存在)のうち要件を満たすものを登録するとし、2022年9月5日より、事前申請の受付を開始します。

技能証明の有効期間と更新

技能証明の有効期間は「3年間」です。(法第132条の51)

有効期間の更新をする場合は、更新の申請をする日以前3か月以内に「無人航空機更新講習」を修了した上で、有効期間が満了する6か月以内に「技能証明更新申請書」に必要な書類を添えて申請しなければなりません。(航空法施行規則第236条の56及び第236条の57第1項)

技能証明の取り消し等

以下の場合には、国土交通大臣は、技能証明を取り消し、または一定の期間その効力を停止することができます。(法第132条の53)

- 無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者(てんかんや認知症等)

- アルコールや薬物の中毒者

- 航空法等に違反する行為をしたとき

- 無人航空機を飛行させるに当たり、非行若しくは重大な過失があったとき 等

自動車運転免許の取得と似ている

自動車運転免許証の2つの取得方法

- 「教習所」で学科・技能を習得して「技能試験」の免除を受けたうえで、「免許センター」で視力検査などの「適性検査」と学科試験を受ける方法

- 直接、「免許センター」に行き「技能試験」(仮免許試験・本免許試験)、「適性検査」、学科試験を受ける方法

- 教習所を「登録講習機関」、技能試験を「実地試験」、免許センターを「指定試験機関」、適性検査を「身体検査」に読み替えれば、「ドローン技能証明の取得方法」としてもみることができます。

無人航空機の飛行に係る規制の見直し

特定飛行

改正航空法では、次の空域における飛行又は方法による飛行を「特定飛行」といいます。(法第132条の87)

特定飛行

- 地表又は水面から150m以上の高さの空域

- 空港周辺の空域

- 人口集中地区の上空

- 夜間での飛行

- 目視外での飛行

- 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行

- イベント上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件の投下

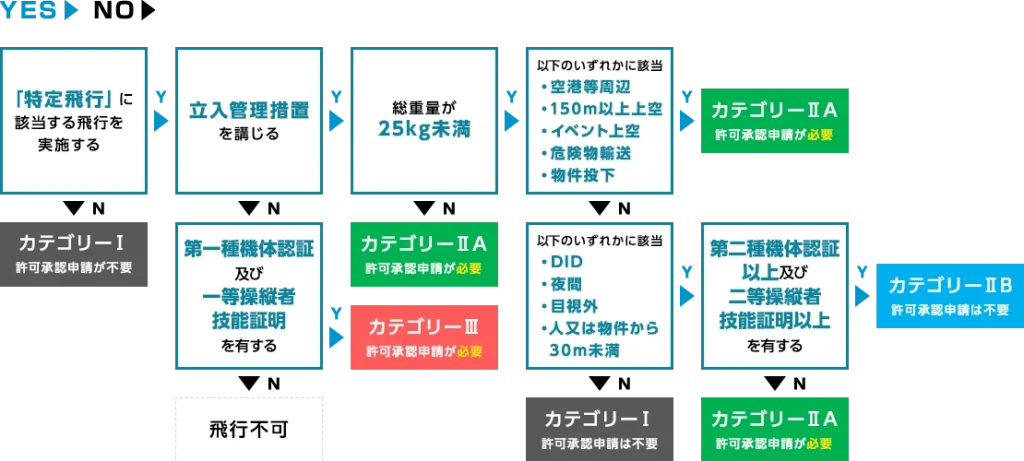

3つの飛行カテゴリー

無人航空機の飛行形態は、飛行の危険度に応じて3つのカテゴリーに分類されます。

| カテゴリーⅢ | 立入管理措置を講じないで行う特定飛行 | 危険度:高 |

| カテゴリーⅡ | 立入管理措置を講じた上で行う特定飛行 | 危険度:中 |

| カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行 (➡ 許可・承認不要) | 危険度:低 |

「立入管理措置」とは、無人航空機の飛行経路下において操縦者及び補助者以外の者の立ち入りを管理する措置で国土交通省令で定めるもの(法第132条の85第1項)

カテゴリーⅡ飛行における許可の要否

カテゴリーⅡA飛行

最大離陸重量が25kg以上の機体で、空港周辺、上空150m以上の空域、イベントの上空、危険物輸送及び物件の投下に係る飛行をする場合は、立入管理措置を講じた上で、技能証明や機体の認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。

| 立入管理措置 | 最大離陸重量 | 飛行空域・方法 | 許可等 |

|---|---|---|---|

| 講じる | 25kg以上 | ・空港周辺 ・上空150m以上 ・イベント上空 ・危険物輸送 ・物件投下 | 必要 |

カテゴリーⅡB飛行

最大離陸重量が25kg未満の機体で、上記以外の空域又は方法で飛行する場合であって、立入管理措置を講じた上で、技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛行させるときは、許可・承認は不要となります。

| 立入管理措置 | 最大離陸重量 | 飛行空域・方法 | 技能証明 | 機体証明 | 許可等 |

|---|---|---|---|---|---|

| 講じる | 25kg未満 | ・DID上空 ・夜間飛行 ・目視外飛行 ・人又は物30m | ・一等 ・二等 | ・第一種 ・第二種 | 不要 |

カテゴリーⅢ飛行における許可等の要否

レベル4飛行(有人地帯における補助者無し目視外飛行)を含むこのカテゴリーⅢは「一等操縦者技能証明を受けた者」が「第一種機体認証を受けた機体」を飛行させる場合において、「国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可」をした場合に限られます。

| 立入管理措置 | 技能証明 | 機体証明 | 許可等 |

|---|---|---|---|

| 講じない | 一等 | 第一種 | 必要 |

飛行カテゴリー決定(飛行許可の要否)フローチャート

技術証明がないと飛行できないか

「操縦ライセンス」「機体認証」を取得しなくても、これまで通り、飛行毎の許可・承認を得て飛行することも可能です。

「技術証明を受けた者」が「機体認証を受けた機体」を飛行させる場合における許可・承認とは別に、「それ以外」の場合、つまり、現行の許可・承認についても、改正法には明記されています。(法第132条の85第4項第2号及び法第132条の86第5項第2項)

改正法と現行法の許可の違い

- 「技能証明を受けた者」が「機体認証を受けた機体」を飛行させる場合における許可(改正法第132条の85第2項)

- 「国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可」(新設)

- 「それ以外」の場合における許可(改正法第132条の85第4項第2号)

- 「国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可」(現行法と同じ)

「技能証明」「機体認証」により安全性が担保されていることや条文の文言から勘案して、現行法に比べて、新設された許可・承認は、より緩和された許可基準となるとみることができます。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問など

お気軽にお問い合わせください